[nick]ГЕРМАН СОТНИКОВ[/nick][status]Зло открывает свои порталы[/status][icon]https://upforme.ru/uploads/001b/f1/8a/274/344269.png[/icon][lz]<a href="https://snmonika.rusff.me/profile.php?id=19" class="lz-name">Герман Сотников</a> Вот моё сердце - игральный кубик. Я доверяю <a href="https://snmonika.rusff.me/profile.php?id=2">тебе</a>. Кидай.[/lz]

Монастырь был невелик. Если верить историческим хроникам, которым Герман верил в силу профессии, он и в прошлом тысячелетии не считался солидным и даже в лучшие времена здесь не бывало больше полусотни насельников, включая и послушников, и паломников. Якобы какой-то богатый боярин из рода Ртищевых, снедаемый неведомой хворью, приказал построить монастырь, где денно и нощно будут молиться о его здравии, и этот монастырь даже построили, не разворовав, что удивительно, боярские деньги, но молиться пришлось за упокой — причём лет через пять после того, как щедрый спонсор почил в бозе. А деревня Стрелищево, принадлежавшая боярину, отошла в монастырское владение. Со временем она превратилась в село, потом — в городок, а к середине 20 века — и в полноценный город. Не миллионник, конечно, но и не какой-нибудь Усть-Задрищенск. Правда, градообразующим предприятием стал не монастырь, а каолиновая фабрика. Недалеко от Стрелищева на берегах Итили обнаружилось месторождение какой-то уникальной глины, и советское правительство быстро воткнуло поблизости завод. Если верить тем же хроникам, продукция завода целиком шла на фарфоровую промышленность, причём на экспортный сектор — якобы изделия из стрелищевского каолина не уступали по качеству мейсенскому фарфору. Так это или нет, уже не проверишь...

А потом грянул протокол "Проказа", и в мире резко поубавилось людей и прибавилось чудовищ — всего двух видов, но и этого с избытком хватило, чтобы успешно прореживать ряды и без того оскудевшего вида Homo Sapiens, которому стало не до фарфора.

Когда это случилось и смутные слухи, похожие на страшилки у костра в детском лагере, вдруг стали реальностью, причём гораздо более страшной, чем любой вымысел, Герман находился за несколько тысяч километров от родного города, в очередной экспедиции. Собственно, в последние десять лет он и дома-то почти не бывал — так, наездами на неделю-другую: повидать родителей и сестру, с затаённой горечью отмечая, что и мама, и отец потихоньку сдают, повозиться с племянниками, которые росли, кажется, не по дням, а по часам, отоспаться в домашнем уюте, наесться домашней едой... А потом — новая экспедиция, новые сёла и деревни, а в них старики и старушки, которых ещё надо было разговорить и "распеть", чтобы потом сидеть, не дыша, с диктофоном на какой-нибудь завалинке, а после — подолгу расшифровывать записи, спотыкаясь на "фефектах фикции" исполнителей и на неведомых диалектных словах и выражениях. Казалось бы, кого в 22-м веке может заинтересовать фольклор, даже на уровне баек и быличек, а вот поди ж ты! И профессия Германа — этнограф-фольклорист — пусть была и не такой прибыльной, как тот же нефтяник, но на кусок хлеба с маслом хватало. И родителям помочь, и сестру поддержать, и племяшей побаловать.

Только вот больше поддерживать и баловать некого.

Туда он летел самолётом из ближайшего города-миллионника. 5 часов в воздухе, 2 часа тряски по местным дорогам, которые упорно оставались одной из главных бед родной страны, — и вот оно, село Синьцы, изба бабки Тимофеевны, хрусткий декабрьский мороз, красногрудые снегири на рябинах, парное молоко, вязаные половички и неназойливое любопытство сельчан. Герману казалось, что в таких местах время идёт иначе, а то и вовсе останавливается. Во всяком случае он, хоть и озаботился хорошим спутниковым передатчиком, чтобы не остаться без сети и связи в этой глухомани, новости читал далеко не каждый день. И первым кровавым ласточкам нового миропорядка значения тоже не придал — уж больно они походили на кликбейтные заголовки.

Но потом ласточки проклевались на главные страницы всех новостных сайтов, и после заполошного звонка сестры ("Герушка, возвращайся!.. У нас тут...") Герман свернул экспедицию. Благо сворачивать особенно было нечего — отправил письмо университету-организатору о том, что возвращается домой в связи с текущими обстоятельствами, собрал вещи, попрощался с Тимофеевной и остальными, с кем завёл, по здешнему выражению, "дружество", вышел к дороге, надеясь поймать попутку...

А дальше всё стало очень сложным.

Герман не любил вспоминать, как возвращался домой. Достаточно сказать, что путь занял несколько месяцев, в дороге он имел возможность познакомиться и с сиярами, и с ноксидами. Если первые вызывали страх как понятная и отчасти естественная опасность (вроде стай одичавших собак на пустырях), то вторые наводили на людей почти сверхъестественный ужас. Герману они напомнили его детские кошмары, в которых из-под его кровати вылезало точь-в-точь такое нечто... и маленький Герушка просыпался с криком, а потом долго лежал, глядя в темноту, обливаясь ледяным потом и боясь сомкнуть глаза.

Обнадёживало только то, что и тех, и других можно было убить. Или отпугнуть. А ещё они почти не показывались днём, особенно при ярком солнечном свете. В дождь тоже почти не охотились — сиярам трудно было взять след, а ноксы почему-то терпеть не могли воду. Возможно, потому что не умели плавать.

Всё это Герман узнал, пока добирался до дома — иногда его подвозили, потому что общественный транспорт приказал долго жить едва ли не первым из благ цивилизации, но большую часть пути он протопал, что называется, пешкарусом. Он вообще много чего узнал и многому научился, а то, что новая наука подчас не доставляла ни малейшей радости, а то и оседала на дно души чёрной вязкой горечью, — ну так никто и не обещал, что будет легко. Но Герман шёл домой и должен был дойти.

Он увидел родной город в конце июня. Стоял ослепительно-солнечный жаркий день, и только поэтому Герман решился на вылазку к собственному дому. За время пути он усвоил, что города лучше обходить стороной — для сияров и ноксов это были огромные заповедники, кишащие вкусной дичью. Но мужчина подбадривал себя тем, что знает в Стрелищеве каждый закоулок и уж наверное сможет спастись — особенно если оглушит стаю шумовой гранатой. Граната не понадобилась, однако оглушение всё-таки произошло.

Нет, он знал, что сестра попытается вывезти детей и родителей в соседний миллионник, а оттуда, может быть, удастся попасть в столицу. Но стоять посреди опустевшей квартиры оказалось невыносимо тяжело. Герман и не стоял. Бродил по комнатам, трогал оставшиеся вещи — папино любимое кресло, мамин трельяж, книги на полках высокого, в потолок, стеллажа, — и ему всё чудилось, что в дверях вот-вот появится мама, всплеснёт руками:

— Сынок, ну что ты как транзитник какой-то, ей-богу, словно не домой вернулся! Ну-ка раздевайся и мой руки, у меня уже всё на столе!..

А на столе не было ничего, кроме потёртого очешника и стаканчика с салфетками.

Вот тогда-то Герман и решил уйти в монастырь.

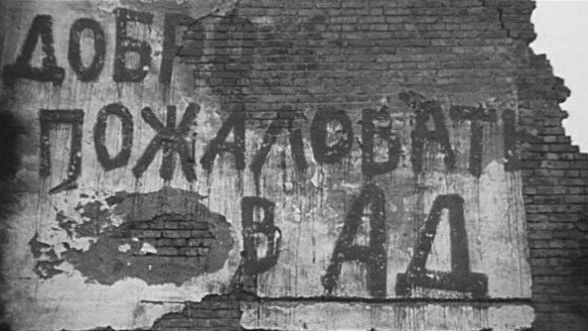

Он шёл по улице, то и дело поглядывая на солнце, клонящееся к западу, и хохотал, как безумный, потому что раньше люди уходили в монастыри, чтобы спасать души — а он попробует для начала спасти своё тело. Да, наверное, ему тоже надо пробираться в столицу, но в одиночку такой путь представлялся немыслимым. Сейчас ему надо укрыться, спрятаться. Может быть, в монастыре уже скрывается кто-то из горожан? Пусть монастырь не действующий, а просто музейный комплекс, но он всё равно построен — как и все его собратья — по образу и подобию крепости. Там вполне мог оказаться кто-то живой...

Никого живого там не оказалось. Однако Герман убедился, что не он один думал о монастыре как об островке спасения. Он не стал ломиться в вечно запертые ворота, а обошёл стену с северной стороны. Когда-то в детстве его закадычный дружок Тимка (прозванный за невысокий рост и вечную вертлявость Тимоном в честь героя старого мультика), обожавший лазать во всякие тоннели, подполы и погреба, под страшным секретом ("Умри, но сдохни — а не выдай!") показал Герке тайный ход, ведущий из пещерки в речном берегу, густо заросшей колючими кустами, прямиком в один из монастырских подвалов. Они этим ходом, разумеется, сразу воспользовались, попали именно туда, куда рассчитывали попасть — и были пойманы, когда уже выбрались на монастырский двор. Их, конечно, отпустили с миром, потому что они с самыми честными глазами в один голос врали, что прошмыгнули в ворота с одной из туристических групп. Больше они в ту пещерку не лазили, но Герман помнил, где она должна быть. Конечно, могла и осыпаться за это время, но с чего бы ей осыпАться? Почти семь веков держалась, а тут за какие-то пару десятков лет сдалась?

Она и не сдалась. Но Герман, хоть и предполагал это, всё равно ужасно обрадовался.

Наверное, тому, что он обнаружил в монастыре, тоже следовало порадоваться — но мужчина внезапно разъярился. В одноэтажном домике, где когда-то сидела администрация, он обнаружил своего рода крепость в крепости. Точнее, бункер. Схрон. Видимо, как раз на случай апокалипсиса. Герман смутно припомнил рассказы сестры: в последние пару лет монастырский комплекс был закрыт для посещений — якобы там ведётся ремонт, потому что монастырь якобы внесли в список Всемирного наследия и ЮНЕСКО выделил немалые средства на его восстановление. Вот, значит, какое тут велось восстановление... и уж точно не на деньги известного фонда. Судя по электрогенератору, запасу горючего, медикаментов, консервов, круп и полуфабрикатов во вполне рабочем рефрижераторе, судя по хитроумной системе отопления, фильтрации воды и целому складу оружия, этот схрон начали готовить задолго до протокола "Проказа". А стало быть, те, кто его готовил, знали и о протоколе, и о том, что мир получит удар под дых, от которого если и разогнётся, то очень и очень нескоро.

— Суки вы ёбаные, — тихо, но с чувством произнёс Герман, выходя на крыльцо дома и закуривая. Больше сказать было нечего. Да и смысл что-то говорить? Радоваться надо, что в монастыре он действительно нашёл спасение. По самым скромным подсчётам, он может сидеть тут безвылазно пару лет. Если, конечно, не свихнётся через месяц от одиночества и воя охотящихся за стенами стай.

Первую ночь он просидел на крыльце в обнимку с "сайгой", вслушиваясь в вопли сияров, доносившихся из города и, кажется, из ближайшего леса. Кого они там ловили — бог весть. Случайных путников? Или пробавлялись дичью за отсутствием человечины? Впрочем, как он узнал пару недель назад, сияры не брезговали и каннибализмом. А ноксам, кажется, было всё равно кого жрать, лишь бы свежатина...

За последующую неделю Герман обжился на новом месте. Облазил монастырь сверху донизу — уже не как любопытный турист или мальчишка, верящий в байки про клады ушкуйников, но как комендант крохотной крепости, заботящийся о безопасности вверенного ему объекта. И когда он проходил по стене над воротами, его внезапно осенила одна мысль.

Весь следующий день он таскал с опушки ближнего леса хворост и толстые сучья. Умудрился даже распилить на дрова несколько упавших деревьев, иссушенных добела нынешним жарким летом. Ночи стояли ясные и тёплые, но Герман всё равно поставил над воротами большую брезентовую палатку, благо ширина стены позволяла, и складывал туда всю свою добычу.

А по ночам прямо на стене разводил костёр.

С этого места он должен был быть виден издалека — маленькая рыжая звезда, крохотный путеводный маяк для тех, кто, может быть, как Герман недавно, идёт к людям, ищет выживших, нуждается в укрытии... Наверное, он и мародёров мог приманить таким образом, но всё равно готов был рискнуть — одиночество с каждым днём становилось всё труднее переносить, дурные мысли подкрадывались всё ближе и их было не отогнать ни работой, ни чтением электронных книг на обнаруженном в схроне ноутбуке, ни просмотром фильмов на нём же... А всемирную паутину давным-давно пожрал протокол "Проказа".

В эту ночь он тоже развёл костёр. Сегодня поленья были сосновыми, горели жарко и то и дело выстреливали в чёрное небо снопы багровых искр. Луна светила так ярко, что из-под ног у Германа тянулась его собственная тень, а открытое пространство за стеной отлично просматривалось. Лунный свет ни сияров, ни ноксов не пугал, но они уже усвоили, что в монастыре им ловить нечего, и редко подбирались близко. А вот в лесу, судя по какофонии воплей, шла охота.

Подсовывая в огонь очередное поленце, Герман поглядывал то на "сайгу", то на чёрную стену леса в каком-нибудь полукилометре от ворот, и гадал, кого на этот раз пытаются затравить сияры. А когда ответ вырвался из лесного мрака и помчался к монастырю, преследуемый четвероногими мутантами, — сперва не поверил собственным глазам.

По залитому луной пустырю бежал человек.

Герман выругался, схватился за "сайгу" и первым делом пристрелил сияра, который обогнал своих сородичей и уже заходил сбоку. Ещё две пули достались таким же ретивым тварям, а потом мужчина слетел во двор по узкой каменной лесенке, на ходу нащупывая в кармане светошумовую гранату. Дёрнул засов калитки, который тщательно смазывал всю минувшую неделю, чтобы не застрял в критический момент. Он и не застрял, так что Герман почти вывалился навстречу бегущему и его преследователям.

Гибель троих сородичей ненадолго отвлекла сияров, и это дало человеку небольшую фору, которой он воспользовался в полной мере. В руках у него не было оружия, и Герман на бегу бросил ему свою винтовку и проорал:

— В калитку!!!

А сам дёрнул предохранитель гранаты, швырнул её навстречу стае и помчался к той же калитке что было мочи. За спиной громыхнуло и вспыхнуло, и Герману показалось, что его внесло в крохотный светлый проём светозвуковой волной. Едва он оказался внутри, как спасённый беглец захлопнул калитку, одним движением всадил засов в паз и привалился к каменной стене, переводя дыхание. Герман и сам никак не мог вдохнуть полной грудью.

— Ты цел? — кое-как просипел он, глядя на спасённого.

Annoying

Annoying